那份体检报告单上,几个不起眼的医学术语像小石子一样投入平静的生活水面,瞬间激起了层层涟漪,中心词汇就是“息肉增长点”。很多人乍一听,心里直打鼓:这玩意儿会不会哪天就闹出大麻烦?那种面对未知、却又实实在在地“生长在自己身体里”的实体,带来的焦虑感远超想象,它不像急性病那样让你立刻行动,反而让人陷入无休止的自我审视与猜测——我该怎么办?

破译“息肉增长点”背后的风险信号与主动防御术

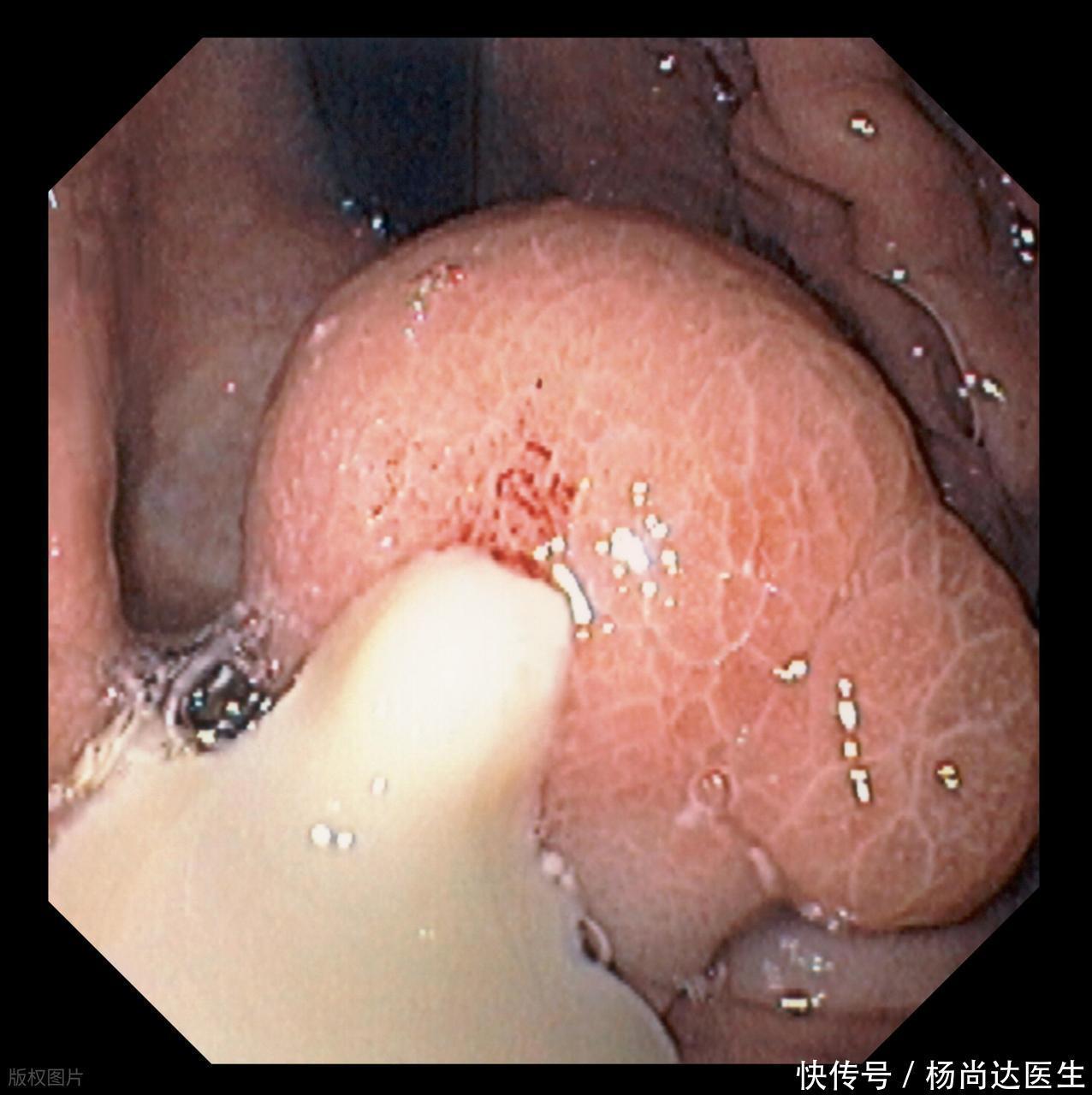

首先我们要明确,息肉的发现并非直接等同于癌症,但它却是癌变进程中一个关键的、可干预的过渡阶段。如果我们将正常黏膜比作整齐划一的队伍,那么息肉就是队伍中开始出现擅自脱队、聚集生长的个体。医学界关注它,是因为在特定部位(如肠道或某些腺体),这类细胞簇具备了向更具侵袭性的腺瘤甚至腺癌演化的潜力。

第二,从风险评估的角度看,定期追踪的价值在于锁定其“成熟”的速度和方向。通过定期的影像学复查或活检分析,我们可以精确量化这些细胞集体的增生速率,判断它们是低风险的增生性病变,还是已显露出向腺瘤性病变过渡的特征。这个时间窗口至关重要,一旦确认它正朝向恶性方向加速转化,介入措施就能在病变还处于良性或早期阶段时果断实施,从而“截断”了后续的癌变路径。

第三,追踪本身就是一种动态的风险管理机制,它将一个静态的、令人担忧的检查结果,转化为了一个可被掌控、有明确时间节点的管理计划。我们不是等着问题自己发生,而是主动设定时间点去“审视”和“干预”这种不稳定的生长状态。

它们真的是“定时炸弹”吗?

这是一个常见的误解,好像只要体内有息肉,就意味着爆炸时间已设定。实际上,息肉的特性千差万别,有的细胞结构极其稳定,分裂活动极其缓慢,哪怕放任数年,也未必会发生重大质变。反倒是那些携带特定细胞形态学特征的腺瘤性息肉,其“脾气”更暴躁一些,它们具有更强的向侵袭性演化的倾向。

日常的吃喝拉撒真能影响它们的“脾气”吗?

当然,身体内部是一个复杂的生态系统,息肉的生长环境绝对会影响其后续的“表现”。尤其在消化道这类与外界环境接触最频繁的区域,长期处于高炎症负荷或慢性刺激下的黏膜,无疑会为异常细胞的快速复制提供温床。比如,某些高红肉摄入、缺乏足够膳食纤维的饮食习惯,会改变肠道菌群结构,生成一些促炎性代谢物,这间接地构成了对息肉持续的“催化”。积极地调整生活基调,比如引入更多富含抗氧化物质的蔬果,维持适度的运动量,帮助身体维持一个更平和的内修环境,这绝非只是锦上添花,而是从源头上削弱了息肉加速生长的外在驱动力。

错过了复查节点,风险系数会猛增多少?

这其实涉及到分子生物学上的时间依赖性。如果一个腺瘤性息肉的转化周期通常需要五年,但你因为工作繁忙、疏忽大意,将一年的追踪间隔延长到了三年,那么在这多出来的两年空白期内,如果其本身就处于快速转化的阶段,它就获得了足够的时间来累积更多的基因突变,跨越数个关键的恶性转化门槛。这种风险不是线性增加的,而是可能因为关键突变点的出现而出现指数级的跳跃。错过一个复查节点,可能意味着你牺牲了数月乃至数年内能够轻易移除的良性组织,换来了下次发现时可能已进入局部侵犯阶段的麻烦。

发现身体里有“增长点”,确实会带来一时的心神不宁,这是人之常情。但请相信,现代医学的进步,恰恰在于教会我们如何提前介入这些潜在的风险区域。将定期的追踪,看作是对自身健康负责任的一种投资,而非一种麻烦的限制。每一次按时到位的复查,都是一次主动的“清零”或“控制”,它意味着你牢牢握住了疾病演变的主动权。

顺发配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。